いい演奏って、なんなんだろう。

楽器屋をやっていて、つくづく思う。いい演奏って一体なんなんだろう。

かつて、ギター屋で働いていた時は、いい演奏なんてことはちっとも考えなかった。そこにはただ、カッコイイか、カッコ悪いか、その二つだけだった。

カッコ悪いのが良い、というようなひねくれ者も存在した。それで、カッコ悪良い〜、とか言ってもてはやしていた。あれはあれでなんとなくわかる気がした。カッコ悪いのが良いとか、カッコイイのが良いとか、そういう価値判断なんて結局どうでも良いのだと、思っていた。

良いものは良い、という方もいるけれども、私はそう思わない。万人ウケするものが良いわけではないし、上手いから良いわけではない。ハードコアだから良いっていうわけでもない。自分にとってかけがいがないものかどうか、それだけがある気がする。

かけがいのないもの、って何なんだろうと考えるとキリがなくなってしまうけれども、私がカッコイイと思うものは憧れの対象である。私は、カッコイイのが好きなのである。カッコイイ贔屓。

かっこよく映るもの、その時その時に憧れるもの、その瞬間瞬間に反芻し、「うーん、イイ!」と思ってしまうもの、これがかけがえのないものだ。だから、かけがえのないもの、という表現がはたしてあっているのかどうかもわからないけれども、その時その時に、他に変え難いものである。それが、私にとってかけがえのないもの。

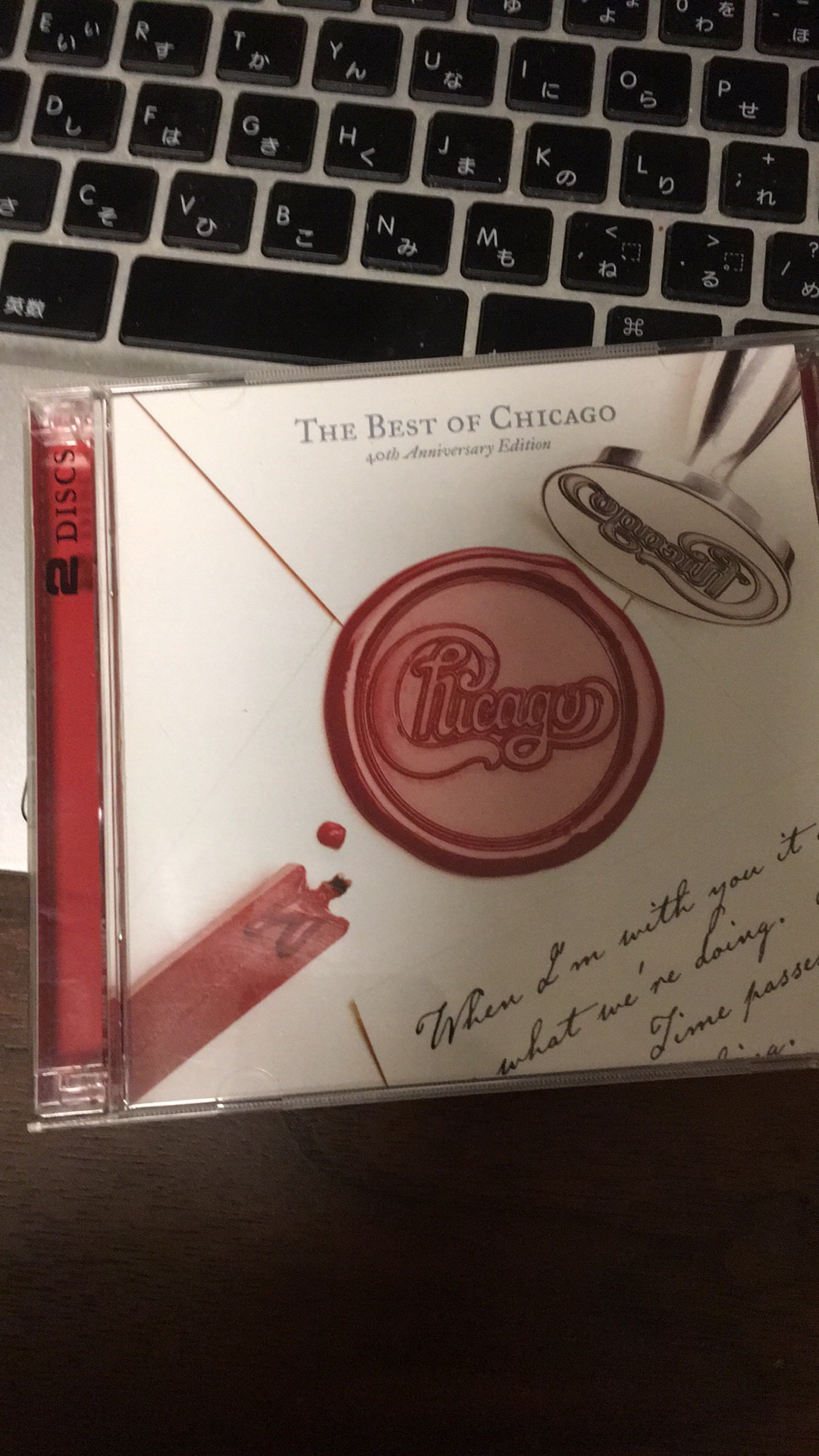

昨日、Chicagoのベスト盤を買った。

突然、シカゴが聴きたくなったのだ。私はすでに「ハートオブシカゴ」は持っていたのだけれども、あれには、「Saturday in the park」が入っていない。私は無性にあの曲を聴きたくなったのだ。

じゃあ、あの「Saturday in the park」が入っているアルバムを火炎ば良いのだろうけれども、シカゴはアルバムの枚数が多すぎて、どのアルバムにあの曲が入っていたか覚えていなかった。

それに、せっかくなら、初期の名曲の数々も一緒に聴きたい。

それなら、まあ、2枚目だがベスト盤を買おうということにした。シカゴは、期待通りに良かった。難しいことを考えないで聴けるバンドだ。いつも間違えがない。

それで、「Saturday in the park」のイントロを聴いていてふと思ったのだ。

「なんて乱暴なピアノの演奏なんだ!!」

「ケシカラン!!」

私は、曲がりなりにもピアノ屋なのである。

まだ、ピアノ屋に勤めて日が浅いが、近頃ピアノの演奏にちとうるさい。

ピアノ屋になってから、突然「いい演奏」について考えるようになった。

「一音一音が、表現したい音を表現する演奏」

を、いい演奏とピアノ屋で刷り込まれている。たしかに、楽器屋としてはそのスタンスは間違っていないだろう。それもアリだと思う。確かに、一部のクラシック音楽、特にピアノ音楽を聴くと、一音ごとを大切にしている演奏は、それを感じる。逆に、勢いだけで弾いている演奏もある。いや、正確に言うと、ないこともない。

しかし、正直なところ、どっちがいいのか、という問題ではないと思う。

例えば、ジャズでは、グラントグリーンなんかは、一音一音を大事に弾いている時もあれば、もう、勢いだけで押すこともある。クラシックだって、ルービンシュタインなんかは、あれだけの大家だからちゃんと弾いているかのように思われるかもしれないが、まあ、何も考えないで弾いてるんだろうな、と思わせられるところもある。

じゃあ、何も考えないから悪いか、と言うと、そういうわけでもない。

「よく考え抜かれた演奏がいい」という考え方はある意味宗教のようなもんで、あれは一つの信仰だと思う。

なんにも考えないで弾いている奴でもカッコイイ奴はいる。いや、練習の時は、考えて、考えて、考え抜いて練習しているのかもしれないけれども、ステージの上ではただただトリップして弾いてしまうという演奏でもカッコイイやつはある。

例えば、ウイリーネルソンなんかは、ステージ上で何も考えていないんじゃないか。

そりゃ、いい音楽作りたいっていう気持ちは、ウイリーネルソンは誰にも負けないぐらいの努力と執念でやっていると思う。けれども、ステージの上のウイリーは、多分そんなこと忘れている。「ただただ、音楽のために生きる男!」とサンボマスターは叫んだけれどもウィリーこそ、そういう感じだろう。だから彼の音楽は良い。

すごい時のウィントンマルサリス、あれもきっと何も考えていない。ウィントンは、いつも考えすぎているとか言われているけれど、感覚だけで何でもできちゃう人だから、そう言われてしまうのだろう。普通の人は、感覚だけで大したものを作ることはできない。ウィントンは感覚だけでできちゃうところを、もちょっと頑張ってなんか、「それっぽい」ものを演奏しようとして吹くから、「つまらん」とか言われてしまうのだろう。彼の本当にすごい時は、そんな小難しいことを言っている聞き手の方が無粋だと思うぐらいカッコイイ。

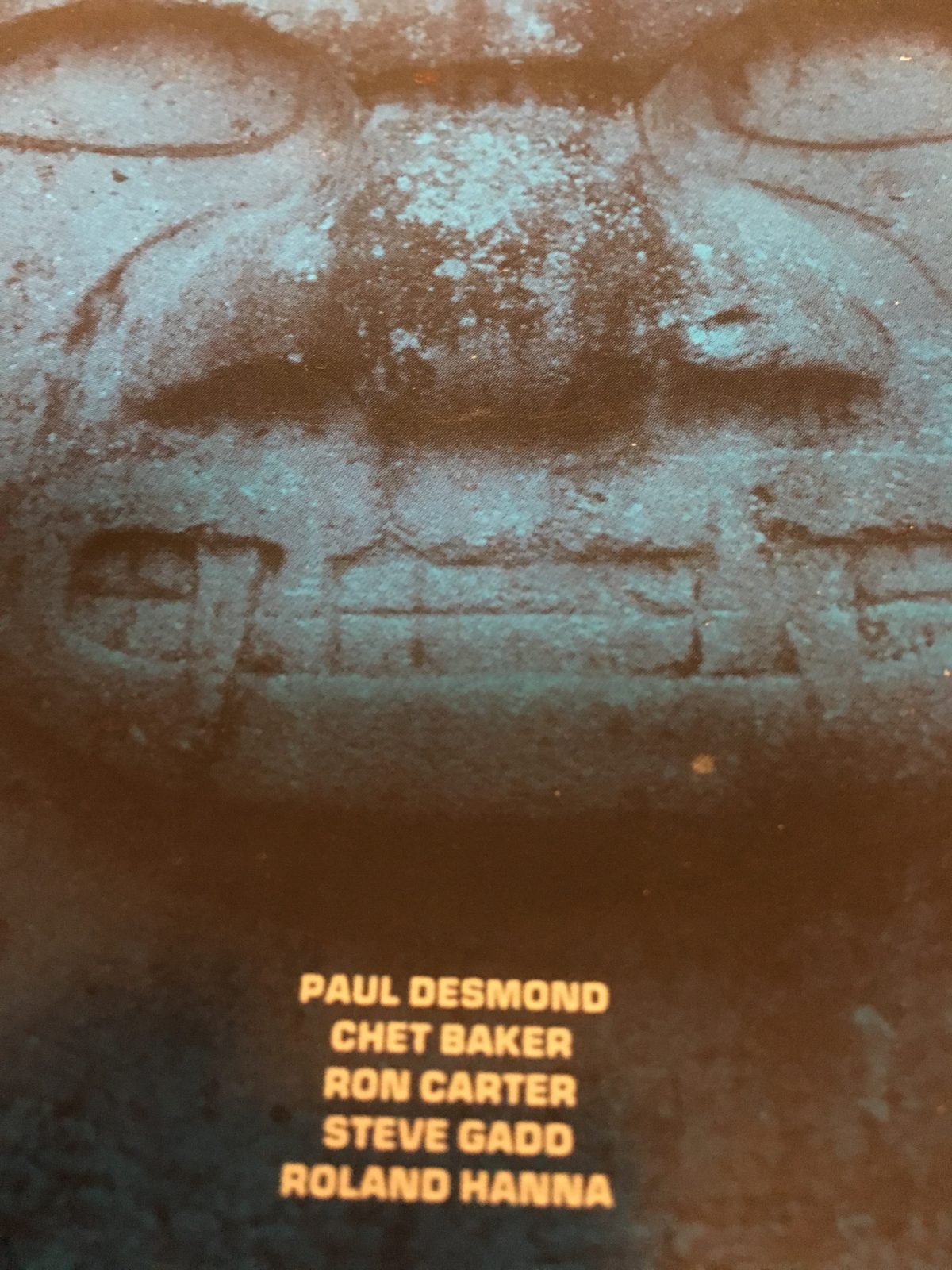

本当に、感覚だけでやっている人、本当に、何も考えていないでやっているんだろうなと思えるのはチェットベーカー。彼は、本当はきっとステージの上では色々考えているのだろう。「どうやったらここをもっとダークに、吹けるか」とか、「どうやったら、もっと動きのないフレーズでバンドを引っ張れるか」とか駆け引きをやっているのだと思う。

それでも、チェットの演奏からはそんな感じはしない。さらりと、なんでもやってしまう。だから、私は彼の演奏が好きだ。カッコイイと思う。

はて、「いい演奏」って何なんだろうか。