このブログではChet Bakerのことばかり書いているような気もするけれども、チェットが好きなのだから仕方がない。チェットベーカーというジャズミュージシャンの妖しさに惹かれてしまうのだ。

ジャズとしては、前衛ではないし、むしろ保守的で70年代に入っても、未だ50年代のスタイルを変えず、ひたすらトランペットを吹き続けていた。共演者が替わっても、そこにはチェットベーカーの音楽があった。

CTIでジムホールのサイドマンとして参加したアルバムでもそれは同じで、そこにはひたすらチェットベーカーの音楽が存在している。もちろん、ジムホールのリーダーだから、ジムホールの音楽なのだけれど、そのジムホールの世界の中で埋もれることなく、むしろかえってそこにはっきりとチェットベーカーの音楽がうき上がる。チェットベーカーが前に出てくるのではなく、かれの音楽がバンドのサウンドとして鳴るのだ。

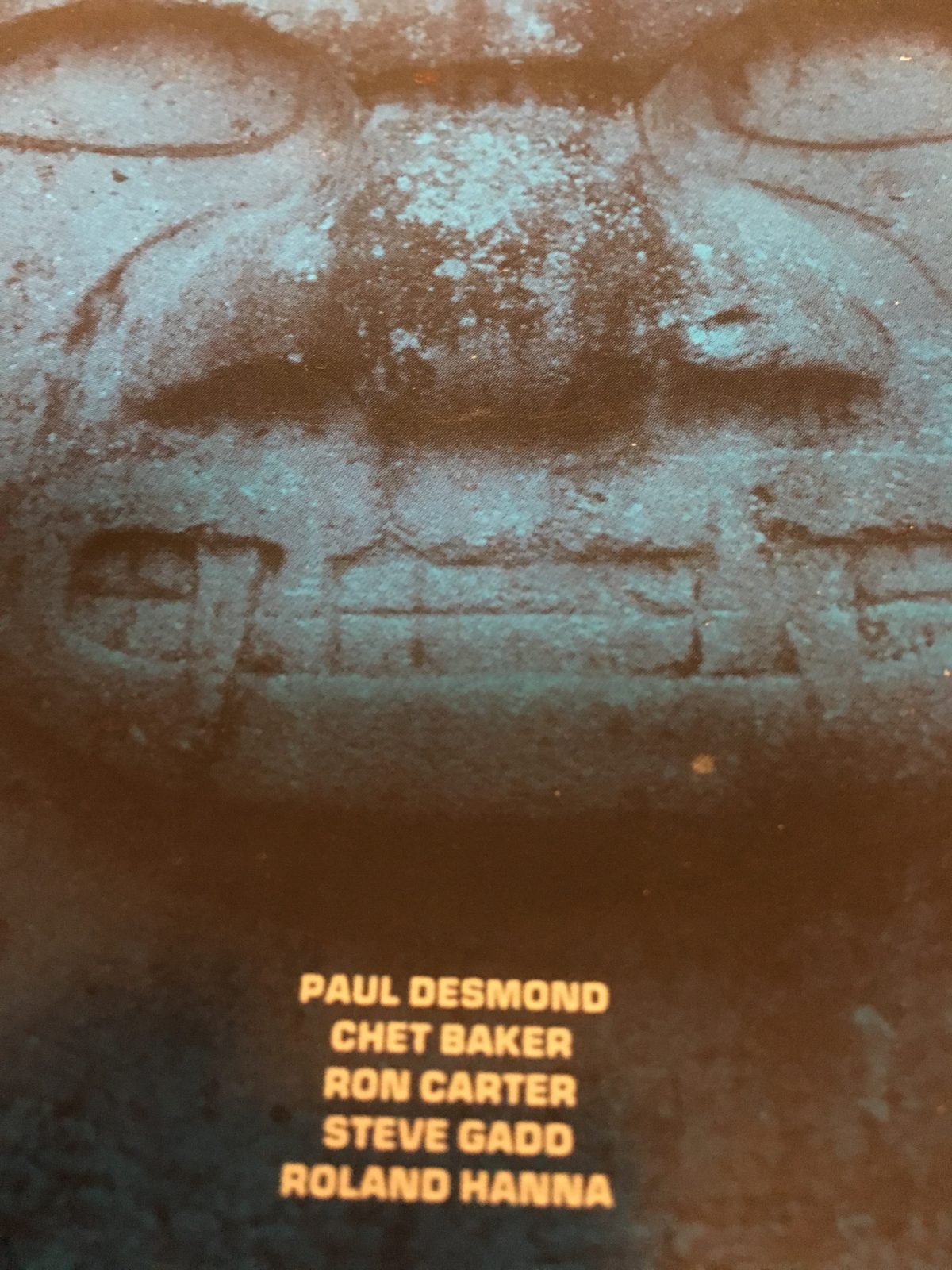

同時期にチェットベーカーのリーダーで、ほぼ同じメンバー(とは言っても、ピアノは違うし、ジムホールも参加していないのだけれど)で録音したアルバム「She was too good to me」と聴き比べてみてもそこにある音楽がいかに変わらないかがわかる。これはCTIのサウンドというわけだはなく、紛れもなくチェットベーカーの音楽である。なぜなら、その曇った感じ、けだるい感じ、それでいてフレッシュで若々しい感じがチェットの音楽であることを主張しているからだ。

主観的な表現になってしまったが、チェットベーカーの音楽にはどうしても、主観が入ってしまう。それは、かれの音楽が主観を求めるからだ。あなたは、それをどう聴くか、がこの音楽の一番重要なところなのだ。彼の音楽は紛れもなく50年代のハードバップの焼き直しであるのに、聴いていると、それがジャズであるとかポピュラー音楽であるとか、そういったことはどうでもよくなる。ジャズが苦手な方には単なるジャズにしか聞こえないかもしれないけれど、私にとってそれは単なるジャズではない。それは、一つの音楽のスタイルだ。ジャズのスタイルではない、音楽のスタイルなのだ。

彼のマーチンのコミッティーから、コーンの38Bから、ブッシャーのアリストクラートから、ゲッツェンのカプリから、バックのストラディバリウスから紡ぎ出されるのは単なるジャズではない。それは、バンドの音楽そのものをチェットベーカーというスタイルに染め上げるうねりなのだ。その、少し頼りなく、太く曇ったうねりが、スタイルを作り上げている。

嘘だと思うなら、ぜひJim HallのConciertoを聴いてみてほしい。そこに見つかるのは、チェットベーカーの音楽だから。

ちなみに、このアルバムでチェットはConnのConnstellationを吹いているはずです。音は、その後にBuescherを吹いている時と、ほとんど変わりません。弘法筆を選ばずを地で行った人だったのでしょう。けれど、若い頃に使っていた Martin Committee Deluxeは自分でマーチンの工場に出向いて、10数本のなかから選定したそうです。

チェットベーカーは楽器にこだわりがないように思えて、実は結構こだわっていたのかもしれません。割と色合いがはっきりしない、よく言うと表現の幅が広い楽器を長く愛用していた人です。