YouTubeでContemporary photography in the USAという80年代のドキュメンタリーを見ていた。10分弱のシリーズでいくつかあるようなのだが、Garry Winogrand、Mark Cohen、Joel Meyerowitzのストリートフォトグラフィーを解説しているすごく面白く、実際の撮影現場に密着していて何だか知らんが感心してしまった。まあ、偉大な写真家直々の言葉が聞けるんだから、感心したなんていうのもおこがましいのだが。

それで、インターネット上でWinograndやらMark Cohenの写真を何枚か見たりしていたのだが、どうもその写真の力強さに負けてしまい、本棚にある写真集までは見る気がしなかった。ウィノグランドとメイロウィッツの写真集はいくつか本棚に入っていて、結構好きで何度も開いているのだが、特にウィノグランドは写真に強いインパクトがあり、そういつでも見れない。

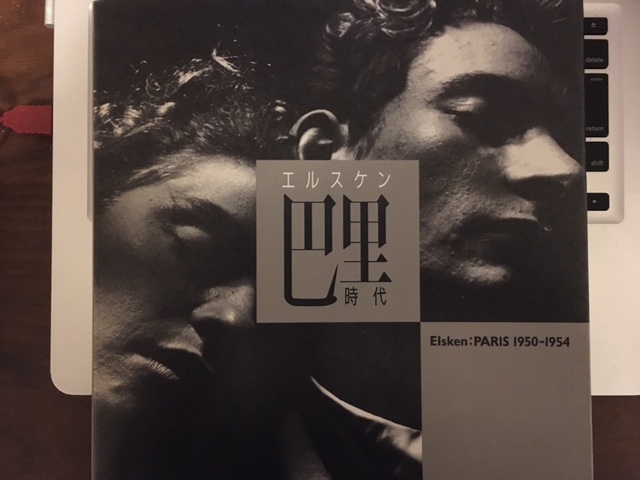

それで、もう少し親密な感じがする写真を見たくなり、たまたま本棚で目に付いたEd van del Elskenの「エルスケン 巴里時代」という写真集を手に取った。エルスケンが1949年にアムステルダムからヒッチハイクでパリに出てきた当初から「セーヌ左岸の恋」時代までの写真が収められている。そして、エルスケン自身によるものだろうと思われる(違うのかな)説明文がそれぞれの写真につけられている。エルスケンの写真家になっていく過程がこの説明文から窺い知れる。

初めの頃は路上で寝ている酔っ払いや浮浪者なんかを撮っているのだけれど、写真の距離感が近い。ただ傍観している写真ではなく写っている人たちに歩み寄ろうとしている。道行く人々や群衆を撮った写真の中でも、そういう親密さのようなものを感じさせるものがある。

ポスターを撮った写真がいくつか載っているのだが、ポスターを撮る時もエルスケンの眼差しはポスターの前を通る人、座る人たちに向けられている。本人は貧乏で大変だったらしいが、なんだか微笑ましいぐらい幸せそうな写真である。「セーヌ左岸の恋」が退廃的で仄暗い感じすら持っている中でも、この暖かい眼差しは変わらずにある。もし、この暖かい眼差しがなければ「セーヌ左岸の恋」はもっと悲惨な印象を受ける写真集になっていただろう。

この写真集の後半に「セーヌ左岸の恋」の写真も収められている。

それらの程よくドラマ仕立ての写真と説明文を読んでいると、印象的な構図も手伝ってエルスケンの視点に立っているかのような錯覚をおぼえる。というよりも、彼が作り出した「エルスケン」という登場人物の視点だ。写真だけでも十分ドラマチックであるとともに、説明文を読むとそれぞれの写真がつながる。写真一枚一枚が、写真家と写っている人物との親密さを感じさせる。そして、その一方で、こう言っては失礼だがちょっと良くできすぎている感がある。

その、ちょっと良くできすぎている感は、映画やテレビドラマのそれとも少し違って、歌謡曲のそれのような感じがする。

写真集の冒頭に戻り、酔っ払いや浮浪者の写真を見返しても、実際のエルスケンが何を感じ、何を見たのかについては、はっきりとはわからない。私が感じることは、この偉大な写真家が一貫して被写体との「近さ」を持っていたということと、日常でありながらも非日常的で非現実的な世界が垣間見られるということだ。

面白い写真集は数多あるけれど、古臭さも含めて、こういう写真集を作れるのはエルスケンだけなんじゃないか。