恥ずかしい話なのだが、私は鍵盤楽器をたくさん手元に置いているのだが、ほとんど鍵盤楽器が弾けない。このブログでも何度もピアノやエレピ、オルガンなんかについて書いているので、時々バンドのキーボード募集のお誘いを頂いたりするのだが、そういうことは全くできない。自分が歌を歌うときに、和音を鳴らして伴奏することぐらいしかできない。

できないできないばかりで恥ずかしいのだが、それが事実なのだから仕方ない。

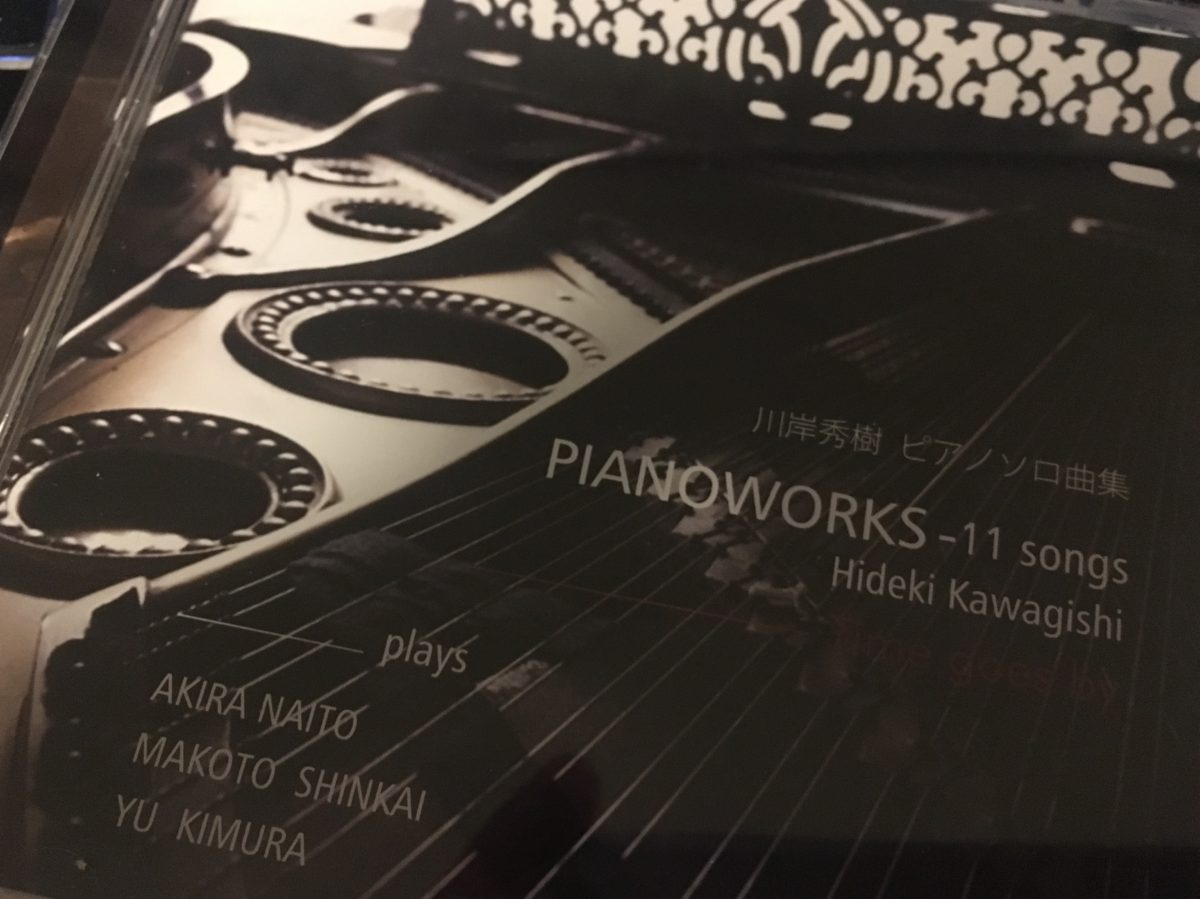

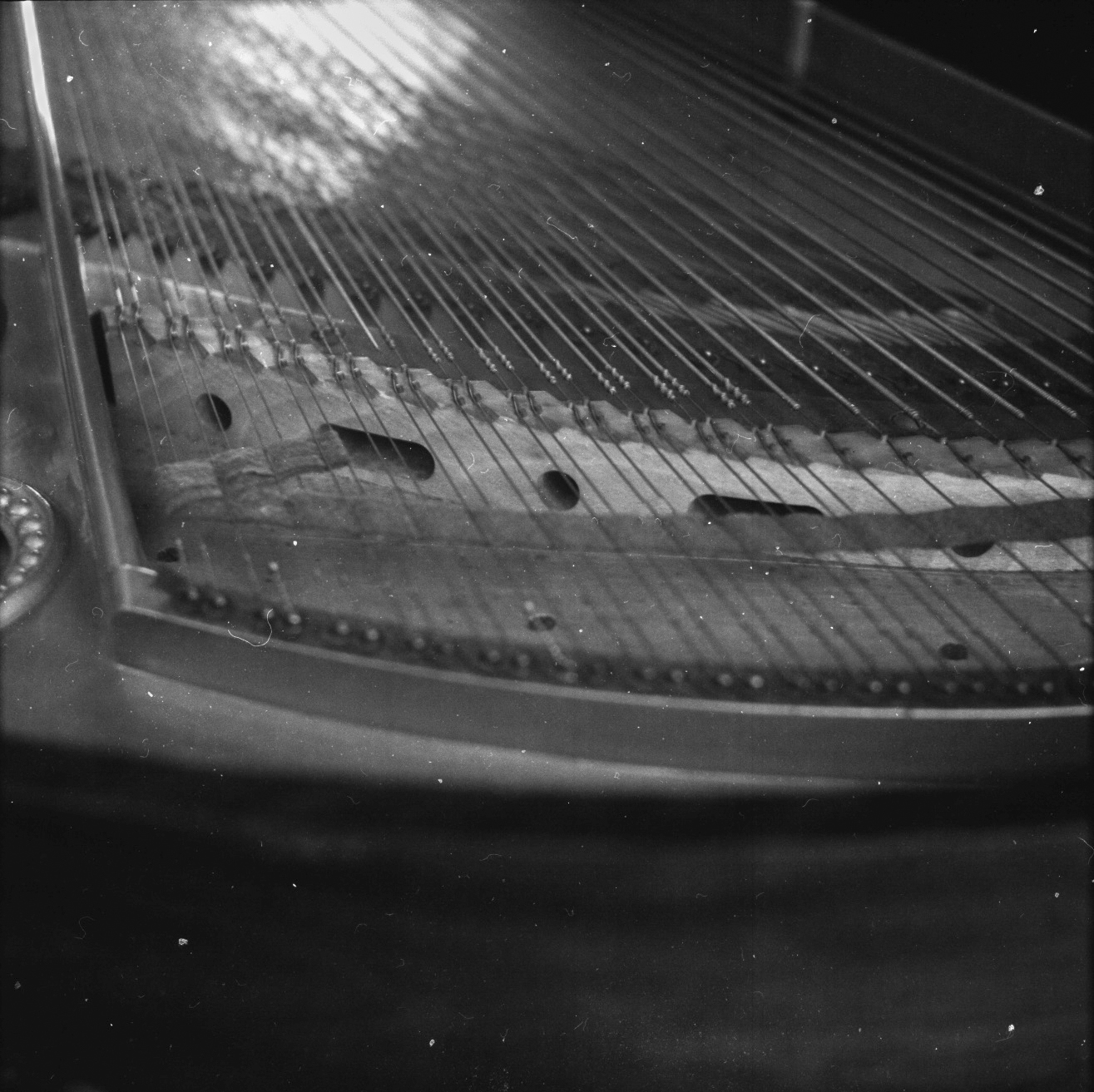

しかしながら、ピアノという楽器が好きだ。この楽器さえあれば、世界中の音楽を奏でることができるだけでなく(演奏の腕前の問題はあるが)、音楽を教えてくれさえする。そして私は、あまたあるピアノの中でも、自宅にあるベヒシュタインの古いグランドピアノが特に気に入っている。この楽器は、私が拙い腕で鍵盤に触れても、優しく鳴ってくれる。

このベヒシュタインは、今より遥か120年前に作られたものである。前のオーナーから1896年製と聞いている。鉄骨の構造や、ロゴマーク、製造番号その他色々のディテールから見ても、それは本当で、たしかに120年前に造られたものである。もちろん、新品のピアノとは違い、いろいろなところにガタはきている。弦はおそらく一度は張り替えられており、下から2オクターブ目のミの弦は、そのあともう一度切れたらしく、急ごしらえで巻いたゲージがちぐはぐの弦が張ってある。そのため、このミはどのように調律してもうなってしまう。また、低音弦も何本かはもう既に寿命がきており、うまく取り扱わなければジンジンとなってしまう。ピアノの脚は、もう随分前に交換されている。

もう一つ、これは決定的な致命傷であるが、フレーム(鉄骨)に小さなクラックが入ってしまっている。この時代のベヒシュタインに特有の、フレームのクラックだ。おそらく、最後に弦を張り替えた際にこのヒビが入ってしまったのだろう。

けれども、そのような箇所を考慮しても、この楽器が奏でる美しく儚い音色を聴くと、そんなことはどうでもよくなる。私はピアニストではないから、それらの古傷をいたわりながら演奏すれば良いのである。ピアノに寄り添い、無理をさせなければ、まだまだこのピアノは美しい音を奏でてくれる。

昨日、この楽器を調律してもらった。

440でお願いします。というと、調律師さんは「わかったよ、確かにこの楽器の時代を考えると442は高すぎるかもね」とつぶやいた。

たしか、この時代は436とかでチューニングしたりしてたはずです。などと、知ったようなことを私はつい調律師さんに言ってしまった。インターナショナルピッチが440になったのは1939年頃のことだから、おそらく本当にこのピアノができた時代は436ぐらいで調律していただろう。もしかすると、もっと低かったかもしれない。たった2ヘルツだけれど、私はこのピアノに負担をかけたくないのだ。私の家で、ゆっくりとすれば良い。

私が、ピアニストではないことが、はたしてこのピアノにとって幸運なことなのか、不運なことなのかはわからないけれど、楽器なのだからしっかり鳴らせる人が手元に置いていた方が良いに決まっている。けれども、たまたま私の手元にあるからこそ、このピアノは延命しているのだとも言える。そして、私の家族でピアノを演奏する人は他にいない。私が歌を歌うとき以外には、時々思い出したかのように、娘や妻が鍵盤に触れるぐらいで、しっかりとした音楽を奏でられる人はうちにはいない。時々、ピアノを演奏できる友人が遊びに来た際に、弾くぐらい。

調律が終わって、試しに少し鳴らしてみたら、調律前より音色がキリリとしていた。キラキラしましたね、このベヒシュタイン。と私が言うと、調律師さんは懐かしそうにベヒシュタインをさらりと奏で、「ああ、佐々木さんとこのベヒシュタインにまた会えたなあ」とつぶやいて、世間話を(ピアノについてなのだが)して帰った。

帰られた後に、ピアノと二人きりになった私はMy foolish heartのコードを追いかけた。ゆっくりと日が暮れていき、妻と娘が帰ってきて

調律師さん帰ったの?どうだった?

聞くので、「うん。とても良い音になったよ」と答えた。