もう桜の咲く季節になってしまった。

毎年この時期になるとなんだか知らんがウキウキした気分と同時に憂鬱になる。また、一年が過ぎてしまったのだ。桜が咲いてしまうと、一年が経ったことを確かに感じさせられる。また、春が来たのだ。

春のウキウキ感はなんら根拠のない高揚感である。ただ春だからムズムズ、ウキウキする。もしかしたらこれは季節に対する動物的な反応なのかもしれない。人間も動物だとしたらまあ、長い冬眠から覚めなければならない時期なのかもしれない。もし植物にも共通した感覚なのだとしたら新芽が芽生える時期なのかもしれない。まさか私の心身が植物にまで共通しているところがあるとは考えにくいが。

それに対して、春の憂鬱には根拠がある。

何もできなかった一年間。達成感のない一年間。ムダに歳をとってしまった一年間。そういったものを一気に思い起こさせられる。そういう、敗北に対する憂鬱なのだ。春は憂鬱で然るべきものなのだ。

これはどんなに充実した一年を過ごしたとしても感じてしまう敗北感なのかもしれない。私が社会人の1年目を終えた歳の春も、同じように憂鬱だった。花が咲いて、また訳も分からず一年が過ぎてしまったと思った覚えがある。ただガムシャラに過ごした一年を振り返って、サラリーマンという因果な身分になった自分を呪うと共に、自分を支配する仕事というものへの敗北感と、その仕事も満足に身についていない無力感があった。

まあ、あんまりネガティブなことばかり書くのはよそう。暗い気分になってしまう。

そういえば、春は、出会いと別れの季節ということになっている。世間一般では。

確かに、私も、最初に入った会社では4月1日に人事異動とか入社式とかがあって、「出会いと別れ」があった気がする。それより前に遡ると、学校に通っていたわけだが、3月は卒業式、4月になると新学期である。新学期はクラス替えやら、授業の履修登録、入学式なんかもあってまさに出会いと別れがあった。

あれはあれでよかった。なんとなく体系的に一年という期間を心や体が把握できた。

出会いと別れというのは、生きているにおいて必要な要素だと思う。出会いも別れもないような生活を1年ぐらい続けていると心が鈍ってしまう。

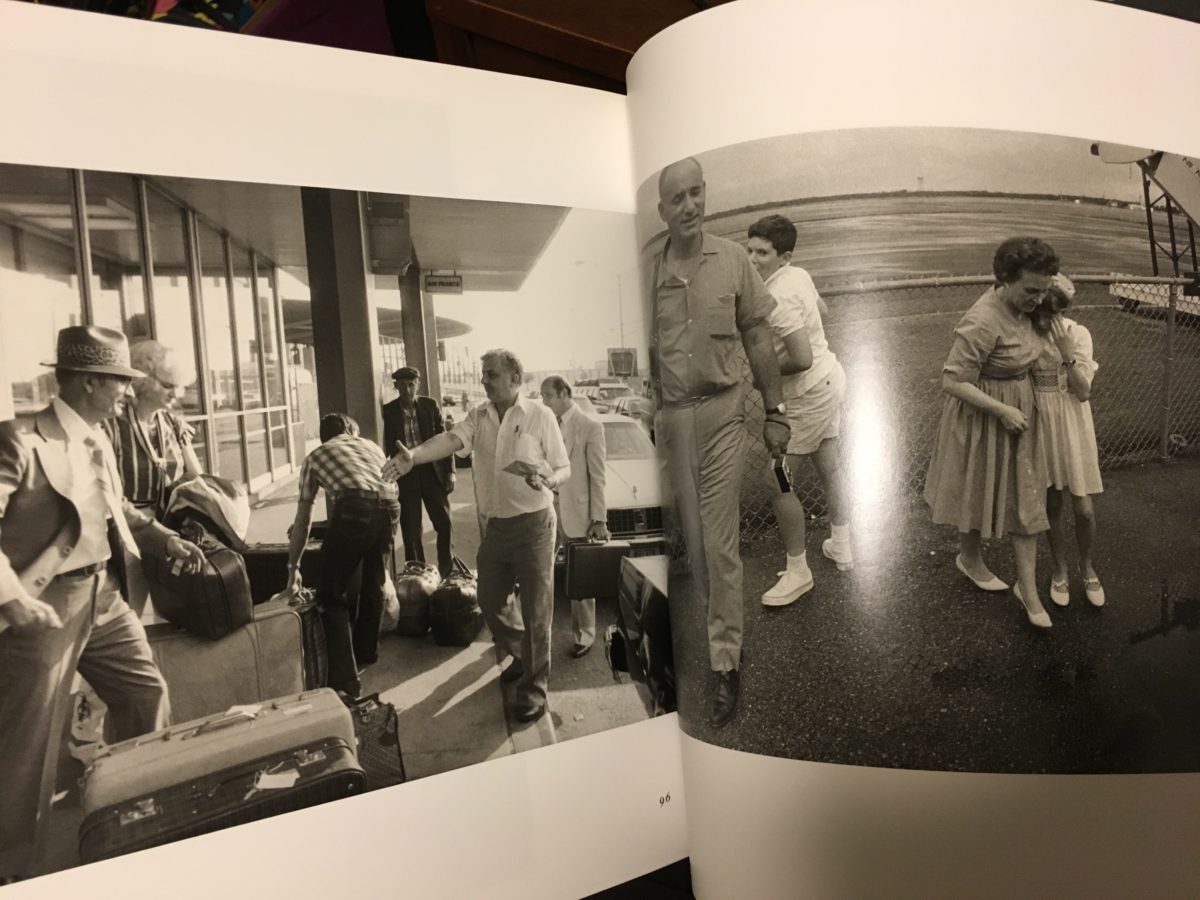

Garry Winograndの撮影した空港の写真を集めた「Arrivals & Departures」という写真集がある。この本は編集者のAlex Harrisと写真家のLee Friedlanderがウィノグランドの残した空港で撮影されたスナップ写真(ほとんどが未発表作品)を選び集めて本にしたものである。2004年、ウィノグランドの死後約20年後に出版された。

空港といえば、まさに「出会いと別れ」の場であるので、こういう季節に空港でのスナップ写真を見るのにはちょうどいいかなあなどと思い、本棚から出してきた。タイトルの「Arrivals & Departures」も、まさに「出会いと別れ」という感じがした。

写真集を開いてみて、掲載されている約90点の作品を見た。確かに出会いと別れの舞台は確かにそこでは展開されている。出会いは、多くの場合が笑顔で、別れは多くの場合寂しい顔をしている。

しかし、まあ、この本を見て印象に残ることはそういうものではない。むしろ、空港にいる人々の虚ろな表情、そして、空港という施設そのものの曖昧で雑多な空間の風景が心に残る。

空港っていうのは、出会いや別れだけでなく、待ったり、手続きしたり、移動したり様々なことが同じ空間で行われている。そこに集まる人々は皆大抵は虚ろな表情をしている。出迎える時と、見送りの時にはニコニコ、シクシクしたりするけれども、あとはただ機械的に移動しているか、列に並んだり、椅子に座ったりして待っている。そういういろいろなことが同時進行的に行われているのが空港という場所なのだ。

空港はそういう意味では街中よりも特殊な空間である。街中ではこれほどたくさんの出会いと別れはないし、待つということもこれほど多くはない。そのような特殊な環境での人々の様子が写真にどう写るのかがここでは示されている。

私の印象としては、街中で撮られたウィノグランドのスナップ写真に写る人たちのほうが表情に多様性がある。空港の人たちはみんな似たような顔をしている。ニコニコ、シクシクしている人たち以外は皆同じような虚ろで黄昏たような表情をしている。街中の路上はもっといろんな人が写っている。街頭には、怒りとか、侮蔑とか、苛立ちとかそう言った攻撃的な表情も登場する。この本における空港の写真ではそう言った表情はほとんど見られない。

これは、写真を選んだハリスとフリードランダーが意図したことなのかもしれない。ウィノグランドの写真の中ではかなりドライで、どちらかというと知的な写真群である。乱暴に分類してしまえば、感覚で捉えられるような写真ではなく、見て考える写真である。見てすぐに驚いたり、恐れたりする類の写真ではなく、観察してから感じる写真である。瞬間で感じるのではなく、見る側の心の中でドラマがある写真とも言える。

ウィノグランド自身が同じく100枚弱の空港の写真を選んで本にしていたら、一体どんな写真集になっていただろう。そこに写る人たちはどんな表情をしていて、空港はどんな空間として写っていただろう。もっと感情に訴える写真集になっただろうか。それとももっと冷たい印象の写真集になっただろうか。

おそらく、彼が作ったとしても、こんな空港のシーンが繰り広げられると思う。彼の死後20年が経過してセレクトされた写真であっても、空港というのはもとよりこういう場所だから、これがウィノグランドが見た空港の風景だったのではないだろうか。

ただ、写真集というのは二、三枚でも違う写真が入ってくるだけで印象が変わるものだから、是非ウィノグランド自身のセレクションの空港を見てみたい。