昨夜、Chet BakerのSings Againを聴いていた。今晩は同じく Chet BakerのLove Songを聴いている。Sings Againとおなじプロデューサーのアルバム。リズムセクションは全く違うメンバーだけれど、Sings Againと対になっているようなアルバムだ。

1986年の録音。Sings Againが来日前の1985年録音で、こちらは来日後にあたるのか、詳しいことはわからないけれど、ヨーロッパ同様に日本でもチェットベーカーは人気があったのだろう。

一曲目I’m a fool to want youから始まって、B面の最後まで一気に聴かせるアルバムに仕上がっている。

何よりも選曲が良い。チェット自身の選曲なのか、プロデューサーのリクエストなのかはわからないけれど、チェットの魅力が溢れ出ている。ラウンドミッドナイトなんかは、チェットの晩年のレパートリーでは定番だったのかもしれないが、日本のジャズファンにはウケが良いだろう。そういう計算もあっての選曲なのだと思うが、とても良い。

なによりも、チェットの暗いアンニュイなトランペットと、儚げな歌に似合った曲を選んでいる。どの曲も、イントロからチェットベーカーの世界に引き込まれてしまう。これは、美しいという言葉とも違う世界だな。どちらかといえば、喪失感に近い。なにか、もう戻らないものが恋しいというような感覚に近い。それがなんなのかはわからないのだけれど。そして、それも正しい表現なのかすらあやしいけれど。

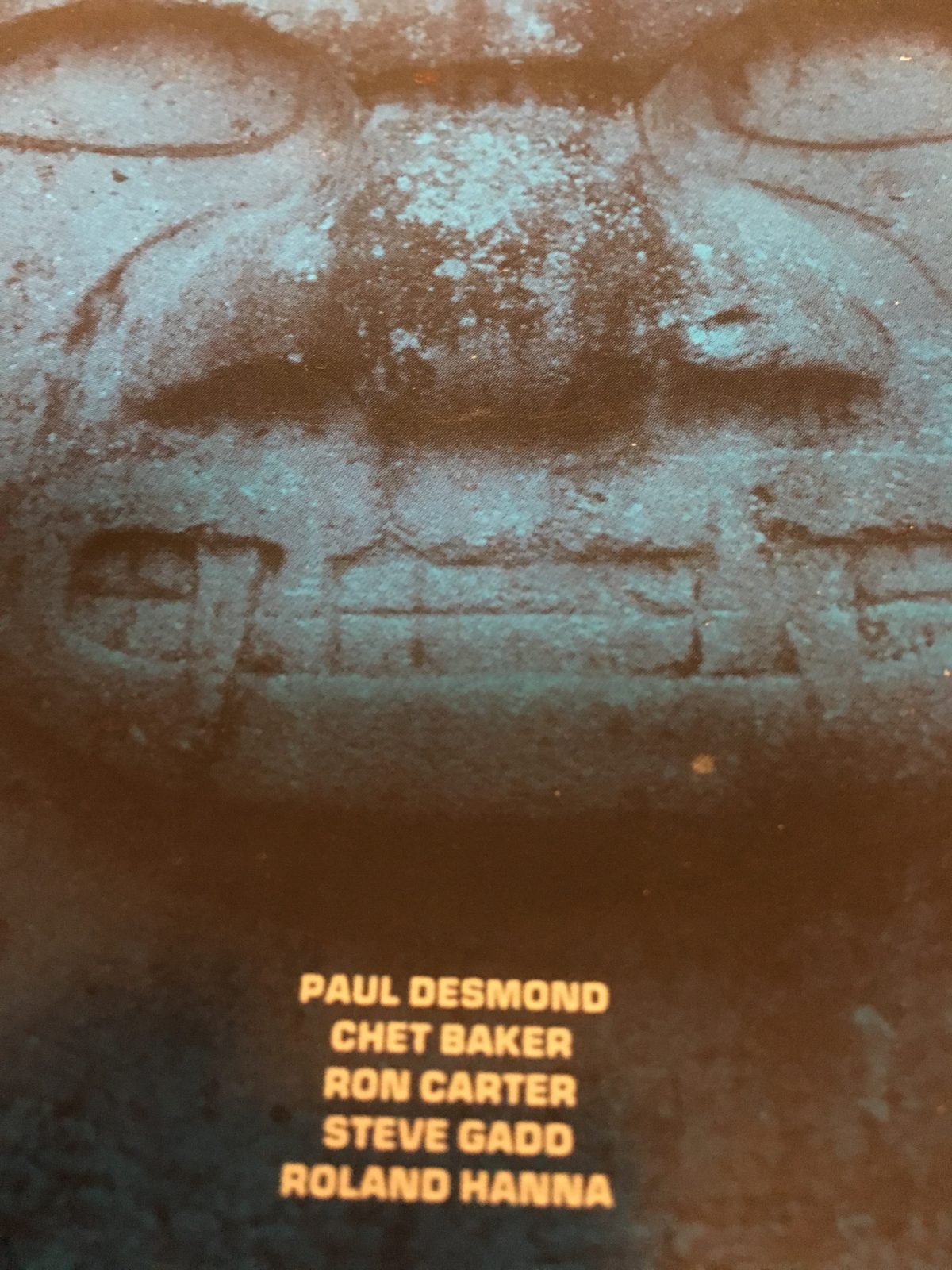

Sings Againと異なるリズムセクションと書いたが、このアルバムのリズムセクションはものすごく豪華である。ピアノにハロルドダンコ。この人は晩年のチェットとよく共演している。アートペッパーにとってのジョージケイブルス、スタンゲッツにとってのケニーバロンのような組み合わせと言ってしまえば乱暴であるが(乱暴すぎる!!)息がぴったりである。

ビッチビチに詰まったアンサンブルではなくて、むしろ空間を上手く使うタイプの演奏なのだけれど、急ごしらえのメンバーにしては息が合っている。チェットがこの録音にどのくらい時間をかけたのかはわからないが(クレジットでは三日で録っている)、よくぞこのような名盤を残してくれた。

チェットの後期の録音では、ライブ盤のBroken Wingというアルバムがとても好きなのだけれど(学生時代に京都で買った)、それとは違った、もっと上手くつくりこまれているようにすら感じる録音である。Broken Wingは1978年録音だから、もっともっと前で、チェットが枯れた雰囲気でありながらまだまだ凛としている。 Love Songはもっとリラックスしている。

このころのチェットは楽器は何を使っていたのだろう。きっとバックのストラッドだと思うのだが、もしかするとまだブッシャーのアリストクラートを吹いているのかもしれない。わからないし、どちらでも良いのだけれど、すごいことにチェットはどの楽器を吹いても、自分の音を出してしまう。こういう録音を聞くと、楽器の違いによるファクターってどのくらいあるんだろうかと思ってしまう。まあ、バックの方が楽器としての信頼性は高いのだろうけれど、どちらが良いというわけでもない。Buescher Aristocratを吹いているだろう1978年録音も素晴らしい。まさにチェットのトランペットの音である。

そして、このアルバムの良いところは、聴いていて疲れない。聴き疲れしないのに凄い。素晴らしい。

どのくらい凄いかって、まあ、騙されたと思って聴いてみてください。本当に騙されるかもしれないけれども。