オルガンもののジャズが好きで、ジャズと言えばトランペットのワンホーンカルテットとオルガントリオばかり聴いております。

ジャズを好きな方々にはそれぞれの好みがありまして、まあ、これはどんなジャンルの音楽でもそうなんですが、ジャズの場合、ピアノトリオばっかり聴く方、二菅編成(テナーとトランペットなんかが定番ですかね)じゃないとジャズを聴いた気がしないという方、はたまたギタートリオ(これもギター・ベース・ドラムスのトリオに限らず色々ありますが)こそがジャズの醍醐味と語る方もいらっしゃるし、はたまたビッグバンドじゃないと物足りんという方も当然いる。どなたの意見も一理あるわけで、私にもその気持ちよくわかります。

確かに、ピアノトリオは奥深い。ピアノ、という一台で何でもできてしまう楽器を担うピアニストと、ベースという何とも不器用そうな楽器を自由自在に操るベーシスト、ただリズムを刻むだけの役割をなかなかやらせてもらえないドラマー。この3人の編成は、ジャズの編成としてはど定番なんですが、ピアノトリオこそ人それぞれにいろいろなスタイルがある。

有名どころでビルエヴァンストリオ、あれはピアノトリオの一つの完成形。今でも多くのピアノトリオがあれを下敷きにして、あれを越えようともがいている。そもそも、ビルエヴァンスのトリオは、各プレーヤーの担っている役割が高次元すぎて、真似しようとしたところで真似できない。キースジャレットのスタンダードトリオだって、その世界じゃ負けていないけれど、あれもそもそもはビルエヴァンスがああいうフォーマットを完成させなければ出てこなかったんじゃないか。

ビルエヴァンストリオのような複雑な音楽はどうも好きになれません。という御仁もおられよう。そういう方はウィントンケリートリオ、はたまたレッドガーランドトリオなんかがお好みか。私が一番好きなのはレッドガーランドのトリオ。レッドガーランドのピアノがダイナミックでありながらいつも収まるべきところに収まっていて安心して聴ける。だから、一番好き。ウィントンケリー、あの人も素晴らしい。複雑なことはやらない。実験的な音楽には手を出さない。だけど、いつもしっかりした、スイングしまくるジャズを提供してくれる。すごいテクニシャンっていうわけでもないし、派手なところはないけれど、音楽が素直で良い。ああいう人こそ名手と言えるんではないか。この系統の堅実・しっかり派のピアノトリオはたくさんいる。結局聴いていて一番疲れないのはこの系統。

もっとオールドスクールなピアノトリオだってたくさんいる。エロルガーナートリオなんて、どのレコード買っても、音質の差こそあれ、あのレイドバックしたメロディーラインが待っていてくれる。もっと古いスタイルで、名盤もたくさんあるのだけれど、私は専門外なのでエロルガーナー以外はほとんど聴いていない。

リーダーはピアニストではないけれど、シェリーマンのトリオも良い。アンドレ・プレヴィンがピアノを弾いている “My Fair Lady”も忘れちゃいけない。

じゃあ、Three soundsはどうなんだ?えぇ?どうなんだ?と言われたら、ぐうの音も出ない。あの方々は、ピアノトリオっていう世界の一つの極端な完成形。予定調和の美学。偉大なるマンネリズム(いい意味で)。地球がどのように回っていようと彼らの音楽はきっといつまでも変わらなかっただろう。

ピアノトリオだけとってみても、ここに書ききれないほどの名前がどんどん上がってくる。トミーフラナガン、バドパウエル、チックコリア、ハービーハンコック、アーマッドジャマル、ハンプトンホーズ、もう、語りだすとアラビアンナイト状態になってしまうので、今日はやめておこう。ピアノトリオについてはまた後日。

それで、話は戻ってオルガンもののジャズなんだけれど、正直な話、オルガンものはとにかくオルガントリオばかり聴いてきた。オルガン、ギター、ドラムス。この編成がやっぱりスタンダード。この編成で録音されているアルバムは、とにかく片っ端から聴いている。ジャケも確認せずに買って聴いている。ジャケ買い以前の問題だ。だからかどうか知らないけれど、オルガントリオのジャズのアルバムのジャケットって、あんまり凝ったデザインのものはない。きっと、流れ作業で作成されているんだろうな。

オルガントリオの名盤と言えば、まずはRichard Groove Holmesの”Living Soul”。オルガントリオの入門盤。

次の入門盤はやっぱりJimmy Smithになっちゃうかな。”Organ Grinder Swing”か、もしくは”Standards”。ハモンドオルガンの音色作りの基準って、きっとジミースミスの音なんだろうな。

オルガントリオの入門盤については、いくらでも紹介されているから、一気に飛ばすことにして、オルガンもので個人的に好きなアルバムについて。

まず、聴きやすいアルバムとして”Introducing the Fabulous Trudy Pitts”。これは、オルガントリオにコンガが加わった編成なんだけれど、とにかく、一気に通して聴いても暑苦しくならない。かといって、お洒落なだけにとどまらないアルバム。

新しめのアルバムでは(とは言っても、1993年発売だけど)Joey Defrancescoの “Live at the Five Spot”。これは、もう、トリオじゃなくて、オールスターメンバーでサックスやらトランペットやらが代わる代わる加わっての演奏なんだけれど(ハモンドオルガンの巨匠ジャックマクダフまでゲスト参加している!)、これはこれでかっこいい。何が良いって、ジョーイデフランセスコ、ソロもすごいんだけれど、バッキングの時、左手のベースラインがめちゃくちゃグルーヴする中で、右手でグワッとフィルインを入れてくる。これがたまらんくかっこいい。オルガンの名手って、ギタリストやらのフロントマンがソロをとっている時にいかにカッコよく伴奏できるかにかかっていると思う。そういう意味では、ジョーイは当代きっての名手(今でもそうだと思う)。

忘れてはいけないのがJimmy McGriff。この人は、やけにたくさんアルバムを出しているので、それぞれのクオリティーもまちまちなんだけれど、あえて一枚好きなアルバムを挙げるとすれば、”The Big Band: a Tribute to Basie”。これに入っている4曲目の “Cute”が良い。オルガンのかっこよさに目覚めたのはこの曲。とにかく、ハモンドオルガンの乱暴な音色にシビれる。

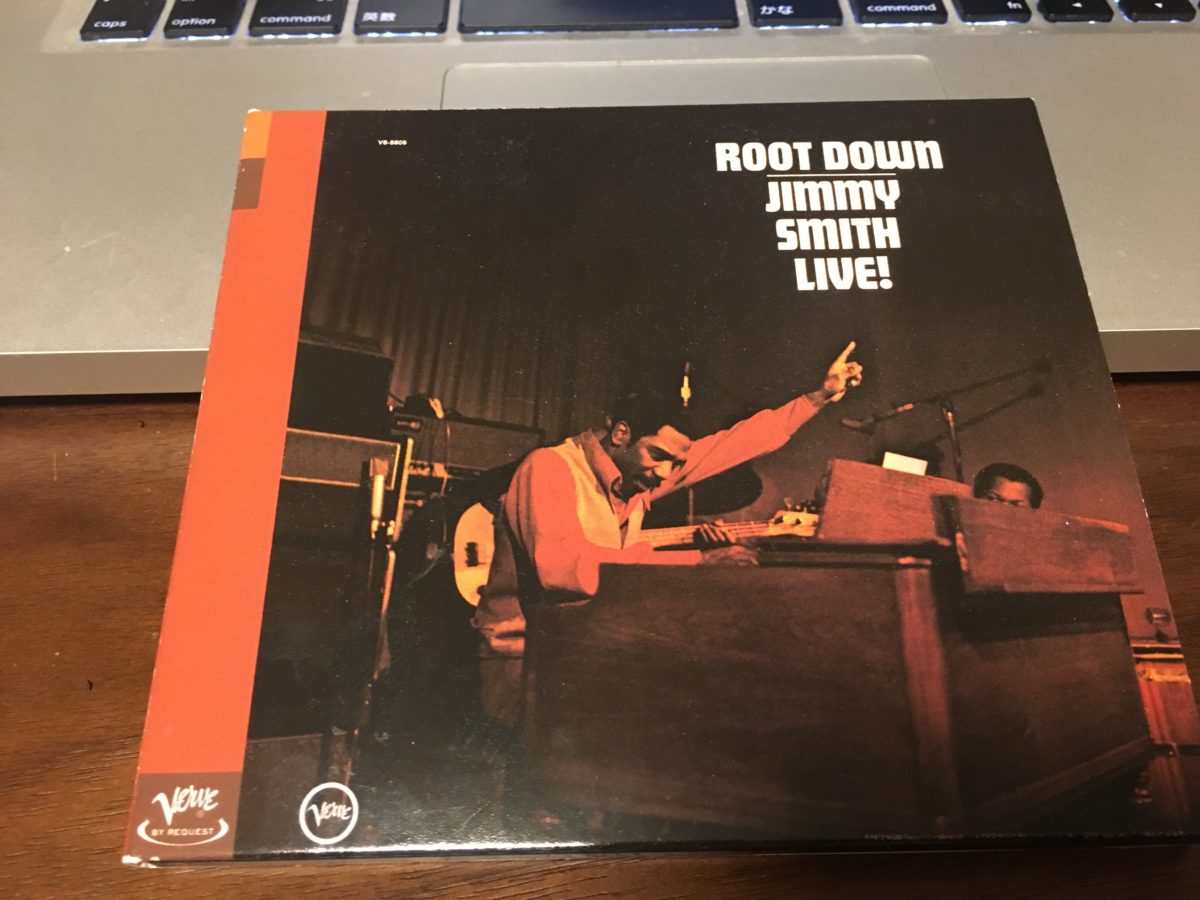

ハモンドオルガンのアルバムについては、これから一枚一枚紹介していきたいのだけれど、いつも、最終的に行き着くアルバムはJimmy Smithの”Root Down”これは、もう、ジャケットだけ鑑賞しても十分お釣りがくるぐらいオルガンの魅力を伝えるアルバム。このアルバムが苦手という方は、おそらく、ハモンドオルガンという楽器そのものがあまりお好みではないのかも。それぐらい、オルガンという楽器のいろいろな側面を見せてくれるアルバム。

結局、ジミースミスに行き着くっていうのも、なんだかつまらないのだけれどな。でも、これを抜かしてオルガンジャズは語れないからなぁ。