よく、社会を賑わすような事件や、災害があると、必ずそのことをネタにした不謹慎な発言をされる方がおります。

そうすると、今の時代だとインターネットやなんかで「コイツ不謹慎な発言しやがって」とのように広がったりします。それで、その元の発言をした人が有名人だったりすると釈明会見をしたり、ブログやSNSだと、そこが荒れたりします。

これはまあ、被害者とかの気持ちになってみると弾劾されるのはある意味仕方ないことで、だいたい社会を揺るがす事件の場合、マスコミや社会の大多数は被害者・被災者の味方をするもんです。それは全然異常なことではないと思います。

しかしながら、時間が経って見返したとき、それらの「不謹慎な発言」の一部が事件や災害への人々の反応の異常さや、事件の本質をついた発言だということがあります。そのときは不謹慎だったけれども、後で考えてみるとあいつなかなか深いことを言っていたんだな。なんて思ったりします。

これが、小さな事件だと不謹慎で済みますが、戦争とか革命とか国家を巻き込んだ事態だと「反逆」だとか言われてしまって、最悪国によっては投獄されたりします。

堀田善衛の「若き日の詩人たちの肖像」なんかは、二二六事件から開戦までに行われた左翼狩りについてシニカルに書かれておりますが、あれ、時間をおいて書かれているからいいものの、本当に「若き日」当時にあんなことを大っぴらに言っていたら留置所に置かれるだけでは済まなかったでしょう。けれども、ちょっと不謹慎な視点があの小説ではとても重要な構成要素なのです。不謹慎も、時間をおくととても重要性を持ってくる一つの例と言えましょう。

ニューヨークの同時多発テロ(9/11)、あれは21世紀の恐ろしい幕開けとして私の記憶に残っています。あの後に続く世界中で勃発した戦争も恐ろしいですが、すべての引き金になった9/11は、私個人にも、社会的にも暗い影を落としました。あの時は、一体これからどんな戦争に巻き込まれるんだろう、世界大戦が始まるな、と思いました。そして、ある意味それは本当になり、戦争の舞台となっている地域は限られていても、世界中が巻き込まれる戦争につながりました。

あの9/11の後の、アメリカのメディア、メディアに映されるアメリカ人、身の回りのアメリカ人の知り合いの反応は皆一緒でした。

「アメリカは倒れない!」

「アメリカには神がついている!」

「アメリカを愛している!」

皆、そう叫んでいました。文字通り叫んでいる人も何人も見ました。テレビでアメリカのメディアが取り上げられる時、そこには必ず星条旗が掲げられてました。

戦後教育のせいか、愛国心というものにちょっと気恥ずかしさがある私には、どうもその9/11の後の「星条旗」に違和感を覚えました。同じことが日本に起きて、みんな自宅の前に日の丸を掲げたりしたら、違和感を憶えるだろうな。なんだかずいぶん暮らしにくい世の中になった気がするだろうな。ちょっと「はしたない」って思ってしまうかもしれないな。と、正直思いました。

それから10年が経ち、日本で東日本大震災(3/11)が起きました。「福島の復興」の力の入れようには9/11の「星条旗」と似たものを感じましたが、家の周りに日の丸が並ぶことはありませんでした。やっぱり、私の感覚だとこうだよな、家のベランダに日の丸は掲げないし。福島を利用して一旗上げることは何度か考えたけれども、「I love 福島!」みたいなリアクションはしませんでした。周りの目が怖かったので、あんまり東北地方について不謹慎な発言はしまいとは思っておりましたが、福島で困っている人たちよりも、自分の家が停電になったら嫌だな、とか、駅が暗くて嫌だなと思ってました。

東京の地下鉄の駅の照明が間引かれた時も、どうせこれは「義理」でやっているのであって、実際のところ照明を間引かなくたって電力は足りるんじゃないかって思ってました。家の電気も節約しようとはちっとも思わず、普通に使ってました。震災の夜、私は消費電力70Wぐらいの真空管アンプのテストをしました。アンプのノイズが止まらなくなっていて、私にとっては地震よりもアンプのほうが重要だったのです。

けれども、そういうことをあまり人前では言わないようにしました。不謹慎だと言われるのが嫌だったからです。インターネットの掲示板やら、ヤフーニュースの掲示板なんかでは、やっぱり不謹慎な発言をしたと言われ弾劾されている方々がいました。

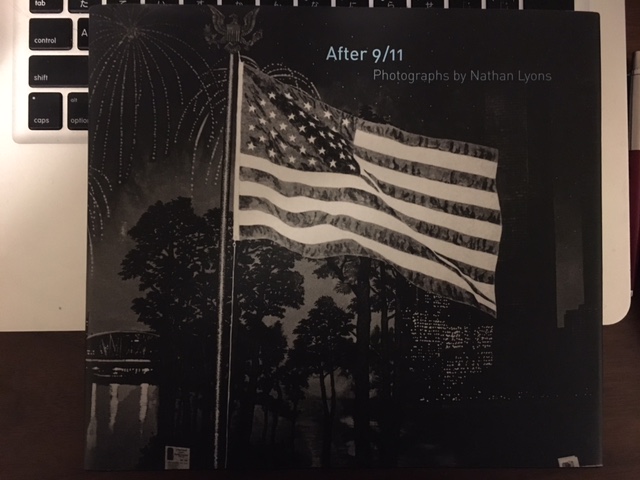

今日、本棚を見ていたらNathan Lyonsの「 After 9/11」という写真集が目に入りました。9/11の後にニューヨークを始めとする大都市や、地方都市の街角でショーウィンドーや看板に掲げられた星条旗や、ハクトウワシ、アメリカへのメッセージ、テロの被害者へのメッセージを撮影した写真集です。まさに、9/11の後にテレビやメディアで見たアメリカ人のリアクションが写っていました。

私自身、なぜこの写真集を買ったかを覚えていないのですが、写真自体はとってもかっこいい写真が多数収められております。Nathan Lyons、さすが「社会的風景に向かって」のディレクターです。60年代のそういった時代の写真につながる、ちょっとシニカルな視線を感じます。写真集の印刷も、ちょっとコントラストが高めで、それも60年代の「社会的風景」な写真を思わせます。

ただ、星条旗というモチーフはとても強いイメージを持たせるので、ここに収められた写真は、あの9/11の後のアメリカ人の強いリアクションを私に思い出させます。そして、その強烈な印象で一色に染まったアメリカの社会の窮屈さがとても心に引っかかります。

だって、窮屈でしょう。こんなに愛国心一色に街が染まっていたら、不謹慎なことは言えない。そして、不謹慎なジョークで笑えない。みんなキオツケをして同じ方を向いているような感覚です。

きっと、このNathan Lyonsの世界はフィクションなんだろうけれど、いや、フィクションであって欲しいんだけれど、そう思う一方で、やっぱり現実にこうなっていそうだから怖い。フセインさんのいた頃のイラクが何考えているかわからないイメージで怖かったのと同じぐらい、この、みんなキオツケをして同じ方を向いていそうなアメリカの社会イメージが怖い。

そういう、怖くて窮屈なイメージのものを見てしまうと、不謹慎なことがある程度許容される世の中の方が、バリエーション豊かなものが出てきていいと思います。