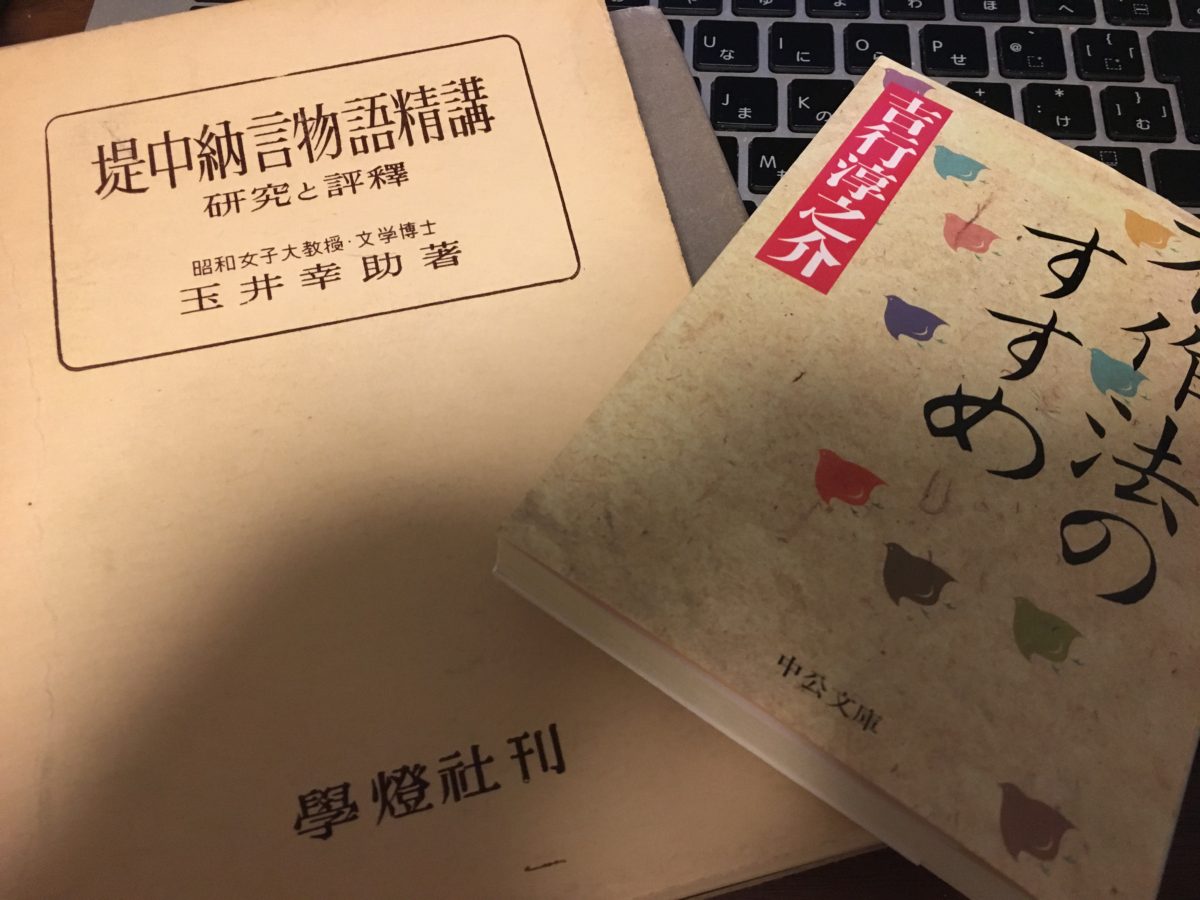

本を読む体力が出てきて、最近少しづつ読んでいる。いきなり余りヘビーな文体の本も読めないので、とりあえず吉行淳之介のエッセイ「不作法の進め」と玉井幸助の「堤中納言物語精講」の現代語訳の部分と校注だけを読んでいる。

どちらも、今の私には毒にも薬にもならないような本である。「堤中納言物語精講」はタイトルや装丁から、一見とっつきにくそうなイメージがある本だが、それはこの原典が古文で書かれていることと、当時のインテリ層向けの読み物であるということによるものである。この本に書かれている現代語訳と校注は、できるだけ読みやすい表現で書かれており、実際は単なる読み物としても読むことができる。古文を解さなくても、インテリ層でなくても物語を楽しめるようにできている。

ただ読み物として面白い。字をただ追っていくだけで、頭に入ってくる。その感覚が面白いのだ。本を読むことの一番初歩的な楽しみ方だと思う。

本を読むことは、私にとっては本との取っ組み合いだと思う。体力や技術がないときに、その取っ組み合いの相手があまりにも強すぎると初めから相手にならない。逆に、体力や技術がついてきたら、いつも張り合いのない相手と取っ組み合っていても面白くない。だからと言って、強くなったからといっていつも強敵と戦っていては疲れてしまう。そういうわけで、元気な時も、どんな時でも相手になる本が8割、残りの2割を少々手強い本にするようにしている。

まあ、その8割、2割の比率もあまりあてにならない。体力がついてくるとどうしても強敵に立ち向かいたくなる。生きているうちに読める本は限られている。だから、どうしても強敵を倒しておきたいのだ。

その強敵は、イタロ・カルビーノの「見えない都市」のような難解な小説だったり(これは小説じゃないか)、簡単な哲学についての本だったりする。

だけれど、たいていの場合そういう本には到底敵わなくて、倒れてしまう。そして、しばらく本から遠ざかってしまう。とても勝てる相手ではないものを目の前にすると、つい臆することになってしまう。体力や技術がついていると思い込んでいるだけで、その実、体力も技術もそれらに敵うほどのものではないのだということを、思い知らされる。多くの場合、その事実にも気づかない。

それで、結果として、私の本棚の9割は、毒にも薬にもならないような軽いタッチの本ばかりになっている。自分の本棚を見てがっかりする。俺は、何も実のある本を読んでいないではないか。と思ってしまう。

「実のある本」という言葉も、適切ではないのだが、ここではとりあえずこの言葉を使う。

実のある本を読むことは必要だ。それは、自分の言葉の幅を広げるためだ。言葉を広げないと、私の場合、世の中のことがよくわからない。器用な人たちは、言葉に頼らなくてもこの世の中を渡っていけるのだろうが、そういう人たちはそれでいい。

言葉なんて豊かでなくても、思考は豊かでありうる。思考とは五感からくるものであり、いちいちそれを言語化する必要はないからだ。

「これっていいよね」、「ああいいよね」。

で通じるのであれば、それでいい。

「この、緻密で芳醇な口当たりが、望郷の念を抱かせる」

などと、ソムリエみたいな表現をいちいちしていると疲れるし、そういうことはこの世の中で求められる場面はほとんどない。

ほとんどの場合は

「これっていいよね」、「ああいいよね」

で伝わってしまう。

しかし、そういうありふれた表現が上手く口に出てこない人間には、言葉が必要なのである。そうでなければ、何でわかりあえるのかすら、わからないまま人とすれ違っていくこととなる。器用でない人間は、「これっていいよね」すら言えないのだ。

そこで、言葉が必要になる。

その、言葉というのも、できるだけ平易な表現でいて、誰とでも共有し得て、かつ豊かでなくてはいけない。豊かであるというのは、単に語彙が豊富であるとか、そういう問題でなく、その場で表現すべきものを、ある程度適切に表現できることを指している。

その言葉を探すために、本を読むことになる。平易な表現は、毒にも薬にもならない本にいくらでも載ってそうでいて、実のところそうではない。平易な表現こそ、ある程度手強い相手が教えてくれる。

ああ、この言葉はこういう時に使うのかという場面に出会うことはなかなかできない体験である。だから、手強い相手と戦えるように私もなりたい。

その体験のために、少しづつでも本を読めたらいいと思っている。