70年代に入ってから、写真家の多くはカラーの作品を発表するようになった。正確には1969年にWilliam Egglestonがジョン・シャーカフスキーに出会い、1976年にニューヨーク近代美術館で個展を開くまで、美術館でカラー写真をアート作品として取り上げられることはほとんどなかったと言える。

カラーフィルム自体は30年代にはすでに開発されていて、1941年にはコダックがカラーフィルムの現像サービスを開始している。そのあと、60年代に入って世間一般ではカラー写真を撮ることは普及していたのだが、アート作品としてカラー写真が取り扱われることはごく数例を除いてなかった。

1964年にGarry Winograndがグッゲンハイムの援助を受けアメリカ中を旅した際の写真がTrudy Wilner Stackによって「Winogrand 1964」という書籍になって2002年に発行されたのだが、その中にはカラーの写真がたくさん掲載されているから、ウィノグランドは60年代には既にカラー写真で作品を制作していたということだ。その書籍の表紙になっている写真もカラー写真である。それでも、60年代にはアート写真の分野でカラー作品は一般的ではなかった。

70年代のカラー写真作品が纏められて「The New Color Photography」という展示になり紹介されたのが1981年である。この展示によって、1970年代はカラー作品の勃興の時代(いわゆるニューカラーと呼ばれる時代)と定義されたと言えるだろう。「The New Color Photography」ではエグルストンを始めとする70年代を代表する多く(40人ぐらいか)の写真家の作品が紹介された。

カラー写真作品の歴史については、他にもっと詳しいサイトがあるので割愛するが、Mitch Epsteinも1981年の「The New Color Photography」で紹介された写真家の一人で、カラー写真の作品を70年代に制作していた。

Steidlから発行されているミッチ・エプスタインの「Recreation」という写真集には、彼の初期のカラー作品66点が纏められている。

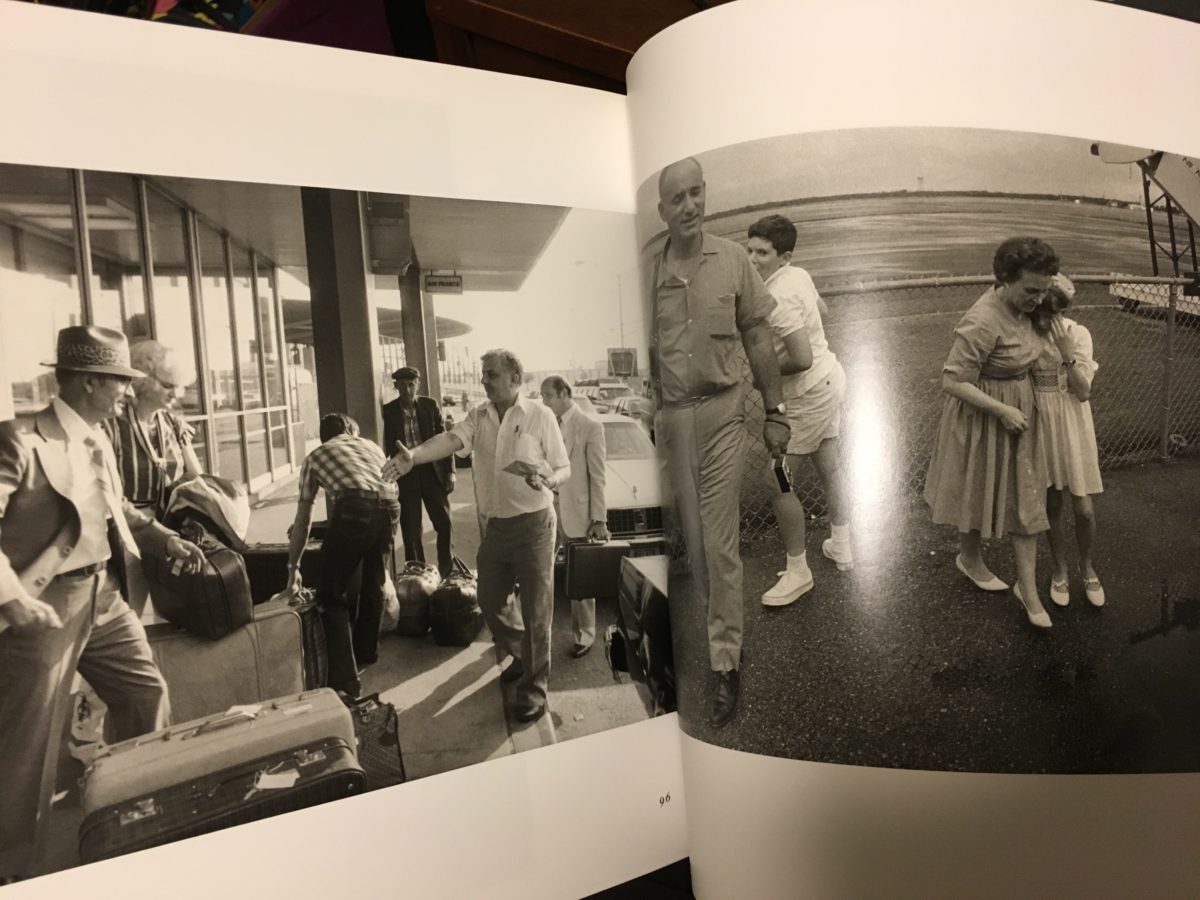

この作品集がちょうど60年代の写真と70年代の写真をつなぐ写真で構成されていて面白いのだ。写真が撮影されているのは1973年から1988年ということだから、70年代と80年代に作成された写真なのだが、それらの写真には60年代の写真の潮流が残っている。そして、同時に確かにそこには70年代のニューカラーの時代性も見えてくるのだ。

彼はウィノグランドに師事したというし、この写真集からはウィノグランドの写真に影響を受けていることは見て取れる。ウィノグランドの60年代の作品のようなスナップショットの手法が用いられ、行楽に興じる人々が撮られているのだが、これらの写真はそれだけの枠に収まってはいない。

同じくニューカラーの時代の写真家Joel Sternfeldの写真のような傍観する視点も飛び出してくるのだ。スタンフェルドは大判カメラを用いて撮影していたので、いわゆるスナップショットではなく、画面の中で写真が構成され、整っている。写真の中で「何かが起きている」のだが、スタンフェルドはそれを淡々とカメラに収める。

エプスタインの写真には、ウィノグランドのスナップショットの要素とスタンフェルドのような淡々とした視線の両方の要素が織り混ざる。そして、そこにエプスタインの写真の持つ精緻さも加わる。

この写真集に掲載されている作品は35ミリカメラで撮影されたものと人から聞いたが、とても35ミリとは思えないぐらい緻密な写真も多い。6×9だという話も聞いたことはあるが、正確にはわからない。

私は、しばらくこれらの写真は5×7インチかそれ以上大きなフィルムで撮られた写真だと思っていた(スナップショットだからそれは無理なんだが)。それほどまでに、整頓されていて、どっしりした写真が多いのだ。もしかしたら、大判カメラで撮られた写真も混ざっているのではないかとも思う。

しかし、ここで重要なのは、使用されたカメラではなく、その作品のあり方だと思う。写真作品のあり方が確かに移り変わっていくその時代が、ここでは示されている。かすめ取られたようなスナップショットから、整頓された画面へと転換されているその間がこの写真集には収められているのだ。